Кто построил успенский собор.

Его Величество-Московский Кремль. Часть 2.Успенский Собор

Девять веков стоит на земле Русской Москва и, кажется, совсем не ощущает свой древний возраст, смотрит скорее в будущее, чем в прошлое. Но есть в Москве место, где каждый период ее многовековой истории, каждый поворот ее сложной судьбы оставили свой неизгладимый след. Это место - Московский Кремль.

На протяжении многих столетий. И сегодня он включает памятники архитектуры XIV-XX столетий. Прежде всего это сама крепость, мощные стены и башни которой определяют панораму древней части Москвы, а на территории Кремля - златоверхие храмы, древние терема и палаты, величественные дворцы и парадные административные здания. Они составляют ансамбли Соборной, Ивановской, Сенатской, Дворцовой и Троицкой площадей, Спасской, Боровицкой и Дворцовой улиц Кремля.

Успенский собор

Успенский собор Вид с юга Май 2001 г.

Успенский собор на протяжении шести столетий был государственным и культовым центром России: здесь поставляли великих князей, а удельные присягали им на верность, венчали на царство, короновали императоров. В Успенском соборе возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов, оглашали государственные акты, служили молебны перед военными походами и в честь побед.

Успенский собор Московского Кремля - православный храм, расположенный на Соборной площадиМосковского Кремля, Патриарший кафедральный собор Патриарха Московского и всея Руси (с 1991 года).Главный храмРусского государства. Старейшее полностью сохранившееся здание Москвы.

Предшественники собора

Дмитрий Михайлович убивает Юрия Даниловича Московского в Орде. Из «Царственного летописца»

Первое упоминание Успенского собора в летописях связано с похоронами Юрия Даниловича, павшего в Орде от руки тверского князя Дмитрия, отомстившего за смерть своего отца Михаила. Тело Юрия перенесли из Орды в деревянном гробу и "положиша его во церкви святыя Богородица честнаго Успения, во приделе святого Димитрея" (Скворцов Н.А. Археология и топография Москвы. М. 1913, с. 197 цит. по Бусева-Давыдова с. 16)

При реставрации в 1913 году при вскрытии пола в алтарной части обнаружили склеп, который был сочтен гробницей Юрия Даниловича. При раскопках внутри и вокруг современного Успенского собора было обнаружено большое количество могил, как богатых, так и бедных, самые ранние из которых относятся к XII веку. Самые богатые могилы находятся под центральной частью современного собора, так что вполне возможно что в XII веке на этом месте уже стоял деревянный собор.

Иван Данилович Калита

Идею строительства нового собора брату Юрия Ивану Калите подал митрополит Петр. Собор торжественно заложили 4 августа 1326 года.

Митрополит Петр (икона XV века)

В северной части собора Петр собственноручно устроил себе гробницу. Она недолго оставалась пустой, святитель не дожил до освящения собора. Преемник Петра, Феогност, в 1329 году основал в его память придел - пристройку с северо-востока с престолом, посвященным празднику поклонения веригам апостола Петра (Петроверигский придел).

Эти вериги чудесным образом упали с апостола, заключенного в темнице, когда его освободил ангел. Апостол Петр был святым покровителем Петра-митрополита. Еще один придел - Похвалы Богоматери - был устроен в 1459 митрополитом Ионой в благодарность за помощь Богородицы при битве молодого Ивана III с татарским ханом Седи-Ахматом. Успенский собор Калиты стоял на самой высокой точке Кремлевского холма и получил прозвание "что в Маковце".

Успенский собор Ивана Калиты. Реконструкция С. В. Заграевского

Простояв около 150 лет, белокаменный собор Калиты обветшал. От пожаров белый камень обгорал и крошился, стены становились непрочными. После очередного пожара летом 1470 года собор практически развалился и решено было строить новый.

Митрополит Филипп

Этот собор заложил митрополит Филипп весной 1472 года. Строить собор пригласили мастеров Кривцова и Мышкина, о которых ничего, кроме фамилий, неизвестно. Филипп распорядился строить новый собор по образцу Владимирского Успенского собора, но крупнее его. Мастера довольно точно повторили форму Владимирского собора

Когда стены нового собора поднялись на высоту человеческого роста, в них были сделаны ниши и туда были помещены мощи московских святителей - Петра, Киприана, Фотия и Ионы.

Возле гробницы Петра в алтаре строящегося здания поставили временную деревянную Успенскую церковь, чтобы не прекращать службы. Именно в этой временной церкви 12 ноября 1473 г. произошло венчание московского великого князя Ивана III с византийской принцессой Софьей Палеолог.

Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856–1933). Московский Кремль. Соборы. 1894 г.

Весной 1474 года стены были готовы и мастера начали выкладывать своды, когда обрушилась вся северо-западная часть собора. Причиной обрушения летописи называют "трус" - землетрясение. Иван III пригласил в качестве экспертов псковских мастеров, которые причиной разрушения назвали "неклеевитую" известь. При раскопках во второй половине XX века на поверхности кладки столбов были обнаружены подтеки, что подтверждает жидкую консистенцию известкового раствора, применявшегося Кривцовым и Мышкиным

При раскопках в 1968 году были обнаружены остатки нескольких каменных зданий, предшествующих современному собору. Федоров В.И. и Шеляпина, проводившие раскопки, относили их к трем зданиям - собору Кривцова и Мышкина, собору Калиты и церкви предположительно конца XIII

Построение собора Аристотелем Фиораванти

Вначале Иван III предложил заняться возведением храма псковским мастерам, которые исследовали причину обрушения собора, но те отказались. Тогда было дано поручение русскому посольству Семена Толбузина найти и пригласить архитектора в Италии. Итальянские мастера в то время были крайне популярны в Европе - они строили в Париже, Варшаве, Вене и Амстердаме. Семен Толбузин за приличную для того времени сумму в 10 рублей в месяц уговорил приехать в Москву болонского мастера Аристотеля Фиораванти.

Биография Фиораванти с большой полнотой прослеживается по документам. Он происходил из семьи болонских архитекторов, родился около 1420 года и у себя на родине был известен скорее как инженер, чем как архитектор.

В Москву Фиораванти прибыл в апреле 1475 года и сразу же по прибытии взялся за дело. Остатки стен собора Кривцова и Мышкина были разобраны всего за неделю. Он обложил стены хворостом, поджег и после разбил тараном потерявший свою прочность после обжига известняк.

Надо сказать, что в русских летописях сохранилось очень подробное описание строительства Успенского собора. Помимо описаний церемоний освящения соборов, переноса мощей московских святителей и др. есть и немало технических подробностей.

Успенский собор был завершен в 1479 году. "Бысть же та церковь чудна велми величеством и высотою, светлостью и зъвоностью и пространством, такова же преже того не бывала в Руси, опроче Владимерскыа церкви, видети бо бяше ея мало отступив кому, яко един камень" (Цитирую по Клоссу и Назарову).

Архитектурные особенности

Архитектура Успенского собора довольно необычна для русского зодчества. В плане это шестистолпный пятиглавый собор.

Строгий мерный ритм расстановки столбов отразился во всем композиционном строе здания, проникнутом беспримерной для русского зодчества математичностью построения.

Вместо привычной крестово-купольной системы, когда центральные членения храма перекрываются сводами, образующими в плане крест, причем обычно они (центральные членения) шире боковых, здесь одинаковые квадратные клеточки-ячейки плана перекрыты одинаковыми же крестовыми сводами (в плане ребра такого свода образуют крест).

Четыре столба собора круглые, два восточных - квадратные. Квадратные столбы и примкнувшая к ним алтарная преграда обособляют внутри восточную часть собора

Henry Charles Brewer (1866–1950). Успенский собор Московского Кремля. Слева от собора - церковь Ризоположения.

Деление на неравноценные восточную и западные части подчеркнуто и тем, что в алтаре добавлены два дополнительных массивных столба, поставленных в середине пролетов арок, переброшенных к восточной стене.

Еще более осложнила задачу Фиорованти необходимость построения апсид, без которых не мог обойтись православный храм. В итоге зодчий вышел из положения, сделав апсиды глубокими, как пеналы и как бы вдвинутыми в восточную часть здания. Кроме того, с боков снаружи их прикрывают небольшие стенки (выступы угловых лопаток). Самих апсид пять.

Устройство сдвоенных узких апсид у боковых нефов обусловлено необходимостью разместить в алтарной части, помимо основного престола, жертвенник и приделы (Поклонения веригам апостола Петра, Похвалы Богородицы и Дмитрия Солунского), существовавшие у храма предшественника

Оксана Павлова. Сердце России. 2002 г.

Это пятиглавие в Успенском соборе сдвинуто к востоку в соответствии с традицией, при которой основной световой барабан размещался над амвоном. Как средний, так и угловые барабаны в соборе расположены над одинаковыми по размерам ячейками и поставлены на одной высоте, причем восточные отчленены иконостасом. В итоге центричность композиции присутствует лишь во внешней композиции здания, в его завершении, где средний барабан господствует своими размерами над угловыми. Прием взят из композиции крестово-купольного храма.

Часть иконостаса Успенского собора в Кремле.

Но там он естественнен, так как средние членения шире угловых. Здесь же Фиораванти пришлось пойти на некоторую хитрость. Если посмотреть внутри здания, видно, что отверстия в куполе равны. Диаметр же центрального барабана приблизительно на метр превышает диаметр отверстия, на котором высится глава. Образовавшееся в главе "лишнее" пространство Аристотель остроумно использовал как тайник: туда в случае опасности можно было отнести через крышу церковную казну.

Несмотря на все проблемы, здание удалось построить так, что в нем преобладает ощущение цельности внутреннего пространства

Успенский собор московского Кремля. Фото: Патриархия.Ru

Внешний вид храма более традиционен. Фасады делятся лопатками на равные части: северный и южный - на четыре, западный и восточный - на три. Каждое из членений фасадов завершается полукружием закомары. Архитектурный декор очень скромный.

Рака митрополита Филиппа, Успенский собор

Гладь стен прорезается широким аркатурно-колончатым поясом со щелевидными окнами (несомненно восходящим к поясу владимирского Успенского собора). Верхний ряд окон сильно поднят и частично захватывает поле закомар. Перспективные порталы вместе с центральным куполом выделяют основную вертикальную ось здания. Апсиды равной высоты несколько понижены по отношению к основному объему. С запада к собору пристроена крытая паперть. Мнение о том, когда она была построена, у исследователей расходятся.

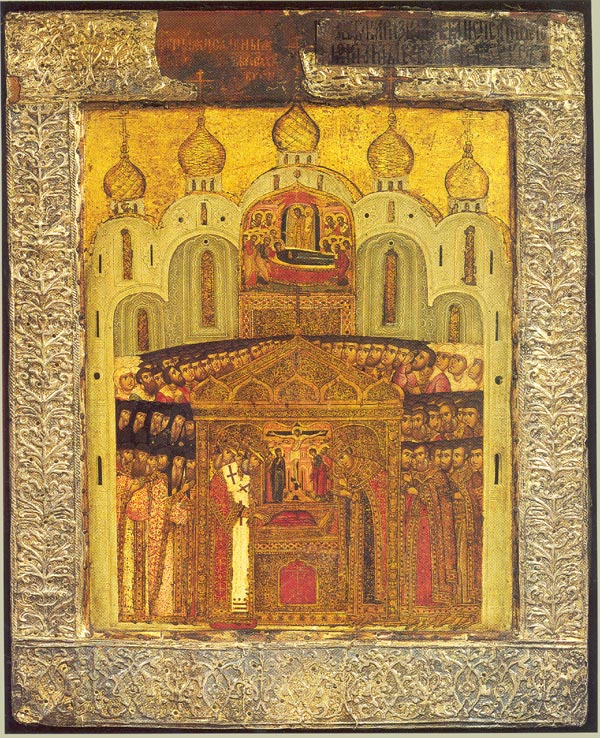

Положение Ризы Господней в Успенском соборе Московского Кремля

В настоящее время Успенский собор вместе с куполами и алтарными полукружиями покрыт медными кровлями по металлическому каркасу из полосового железа кузнечной работы. Тип покрытия приближается к позакомарному, однако все соборные кровли имеют искусственное повышение к центру для лучшего отвода воды. Под кровлями - обширные чердаки. Эти кровли, за исключением несколько раз менявшегося самого медного покрытия, относятся к 1683 г.

Конец XV века - XVI век

Первые фрески появились в соборе через два года после построения храма, в 1481 г.. когда были расписаны алтарная преграда, Петроверигский и Похвальский приделы. В 1513-1515 гг. храм был украшен росписью полностью.

Часть росписей 1481 г. дошла до наших дней, фрески же начала XVI века были полностью переписаны в 1642-1643 гг. Однако содержание фресок не изменилось: согласно царскому указу были повторены первоначальные сюжеты фресок, снятые "на образцы".

Успенский собор, будучи кафедральным, с самого начала играл видную роль в идейно-политической жизни Москвы и всего Российского государства. Уже вскоре после его постройки он стал местом коронации русских государей.

Здесь в 1498 г. Иван III короновал великим князем внука Дмитрия (сына Ивана Ивановича Молодого и Елены Волошанки) в обход своего старшего сына Василия от Софьи

Палеолог.

Хотя впоследствии, в самом начале XVI в., Иван III и отстранил Дмитрия от политической жизни, склонившись в пользу Василия, однако разработанный в 1498 г. по византийскому образцу пышный ритуал коронации продолжал существовать, а в дальнейшем лег в основу коронации Ивана IV в 1547 г. царским венцом.

Хотя впоследствии, в самом начале XVI в., Иван III и отстранил Дмитрия от политической жизни, склонившись в пользу Василия, однако разработанный в 1498 г. по византийскому образцу пышный ритуал коронации продолжал существовать, а в дальнейшем лег в основу коронации Ивана IV в 1547 г. царским венцом.

Успенский собор быстро стал довольно крупным землевладельцем. Первые земельные вклады в Успенский собор восходят к концу XV в., когда его земли начали отделяться от земель митрополичьей кафедры.

.

Собор часто страдал от пожаров. Пытаясь по возможности освободить от лишних нагрузок верхи здания, Аристотель пошел на такой рискованный шаг, как устройство на соборе деревянных кровель, с последующей опайкой их жестью. Кровли были уложены посводно и постоянно худились. Уже в 1493 г. собор дважды зажгла молния. Губительным оказался пожар 1547 года. В нем пострадала западная паперть собора и обгорел колончатый фриз над нею.

В 1547 году здесь было впервые совершено венчание на царство Ивана IV.

XVII век

В начале XVII века продолжился рост вотчин Успенского собора и в 1630-х годах размер достиг максимума.

Земельные владения собора были наделены значительными льготами. Первая жалованная грамота была дана еще в 1575 году Иваном Грозным. Борис Годунов в 1598 году дал новую жалованную грамоту.

В 1605 году давал подобную грамоту Лжедмитрий I. По грамоте Михаила Федоровича от 1625 года крестьяне Успенского собора должны были платить почтовый налог, давать хлеб на содержание стрелецкой пехоты и принимать участие в построении и починке различных укреплений, от остальных пошлин они были освобождены.

Мономахов трон" (копия, ГИМ)

19-го февраля 1654 г. в Успенском соборе был окрещен царевич Алексей сын Алексея Михайловича. По этому случаю царь Алексей дал собору новую жалованную грамоту, освобождавшую крестьян от всех податей и вплоть до XVIII века Успенские крестьяне ничего не давали государству. Они знали только протопопа "с братией".

Начиная с XVII века точно известен состав причта собора. Так в 1627 году причт составляли: протопоп, протодьякон, два ключаря, 5 попов, 5 дьяконов и 2 пономаря. (Для сравнения: причт Архангельского собора состоял из 14 священников, Благовещенского - из 11-ти).

В XVII веке в соборе было 16 сторожей. Сторож приблизительно до половины XVII века получал 1 р. в год, а после эта сумма была увеличина до 1 рубля 9 алтын 1 деньги в год. Кроме того раз в год сторожу давали деньги на рукавицы, раз в три года - 1 рубль на шубу и раз в несколько лет - 5 аршин сукна.

К XVII веку уже стало ясно, что Большой Успенский собор Аристотеля Фиораванти, задуманный и выстроенный с использованием приемов западно-европейского строительного искусства, освобожденный от опор и многоярусных проемных связей, перекрытый сводами наилегчайшей конструкции не выдержал испытания временем.

Облицованные белокаменными квадрами тонкие полутораметровые стены собора дали трещины и начали расходиться в верхних своих ярусах.

Вид с восточной стороны (на алтарные апсиды)

Неоднократно в XVII проводились поновления росписей. В 1642-1643 году проводились обширные работы по восстановлению стенного письма. Работы проводила группа царских и "городовых" иконописцев под руководством Ивана Пасеина. Фрески согласно царскому указу повторяли живописные сюжеты 1513-1515 гг.

Коронация императрицы Елизаветы Петровны в Успенском соборе

Кроме того в соборе были устроены слюдяные двери с медными решетками. По окончании работ большая часть лиц, принимавших в них участие получили от царя щедрые подарки сукнами, соболями, серебряными кубками и ковшами.

В 1660-х годах поновлялась живопись наружных стен: над алтарями, над северными и западными дверьми. В 1673 году под руководством Симона Ушакова были написаны вновь находившиеся над южными дверьми образа Спаса Нерукотворного и Пречистой Богородицы со святыми. В 1653 году были предприняты обширные работы по капитальному ремонту иконостаса. Возобновлена живопись, сделаны серебряные оклады на иконы и серебряные подсвечники .

Ремонтными работами 1620-х годов не удалось полностью исправить положение. Из-за неравномерной осадки фундаментов на протяжении всего XVII века западная стена собора находилась в аварийном состоянии. В 1683 году, после очередного большого пожара (к этому времени уже окончательно погибло в пламени белокаменное убранство барабанов, карнизы барабанов почти полностью осыпались) собор еще раз капитально ремонтируется.

Собор был свидетелем многих событий, особенно во время бурного начала XVII века. В 1605 г. восставшие москвичи, выступившие на стороне самозванца, разгромив дворы Годуновых, многих бояр, дворян и дьяков, ворвались в Успенский собор "со оружием и дреколием", как вспоминал впослед-ствии патриарх Иов, прервали богослужение и "извлекши его из алтаря,. по церкви и по площади таская позориша многими позоры".

Лжедмитрий I, вступив в Москву, венчался в Успенском соборе на царство 21 июля 1605 г. патриархом Игнатием, сменившим Иова, отправленного в ссылку.

В мае 1606 г. в Успенском соборе состоялось венчание самозванца с Мариной Мнишек. Маленькой ростом Марине сделали скамеечки, чтобы она могла прикладываться к образам.

Преподобный Сергий Радонежский в житии. Москва, 1480-90-е. Музеи Московского Кремля. Происходит из Успенского собора Московского Кремля

Поляки, приехавшие с ней в Москву и присутствовавшие на свадьбе, вели себя вызывающе. После избрания в 1606 г. на Красной площади Василия Шуйского его сторонниками царем он отправился в Успенский собор, где дал "крестоцеловальную запись" в том, что при нем не будет нарушений феодальноп законности, совершавшихся при Грозном и Годунове.

В Успенском соборе, Верещагин

Другое шумное церковное выступление было организовано в Успенском соборе в связи с затянувшейся осадой Калуги, где укрылся после отступления от Москвы с остатками своего войска Болотников.

БОГОМАТЕРЬ С ПРЕДСТОЯЩИМИ. В нимбе изображен митрополит Петр Московский, ниже - патриарх Филарет и царь Михаил Федорович.

Исход борьбы был еще неясен, и в Успенском соборе в присутствии царя, патриарха Гермогена, царского двора и московских жителей специально привезенный из Старицы бывший патриарх Иов освободил москвичей от прежних клятв, в том числе "царю Дмитрию", под лозунгом которого развивалось восстание.

Христос Acheiropoietos (нерукотворенный)

12-го века Новгородской иконы из Успенского собора в Московском Кремле

Пострадал собор и во время разорения Москвы польскими войсками и большим отрядом немецких наемников в 1611-1612 гг. Серебряные предметы из него пошли на изготовление денег для уплаты войску. К этому же времени относится и утрата золотой крышки раки митрополита Петра.

Коронование царя Михаила Феодоровича в Успенском соборе

В XVII веке (а вероятно и ранее) дворы Успенских соборян были расположены в Кремле около Тайницких ворот. Земля, на которой были расположены дворы богородицких священнослужителей, принадлежала Успенскому собору, но сами строения, дворы, составляли частную собственность, принадлежали тем, кто там жил. Если какой-нибудь священнослужитель Успенского собора умирал, или почему-либо должен был выйти из состава его причта, то заместитель умершего или ушедшего приобретал его дом за ту цену, которую назначал протопоп с братией

Соборная площадь Московского Кремля

Сторожа и звонари Успенского собора жили вместе в Белом городе на Рождественской улице, в приходе у церкви Николая Чудотворца Божедомского, получившей прозвание "в Звонарях". В 1659 году там было 14 дворов, в 1703 г. - 16 дворов. Земля на которой стоял двор так же принадлежала собору, а двор должен был приобретаться преемником

XVIII век

В начале XVII века была произведена реформа в сфере управления русской церковью. А в 1721 году вместо единого патриарха во главе русской церкви была поставлена коллегия духовных сановников.

Святой Георгий. Конец 11-начало 12 века. Москва На лицевой стороне: Богоматерь Перивлепта. 174 х 122. Успенский собор Московского Кремля.

С уничтожением патриаршества Успенский собор лишился важного источника его содержания; после этого у него остался только один источник материального обеспечения - государственная казна.

После уничтожения патриаршества духовенство Успенского собора подчинилось на некоторое время местоблюстителю партиаршего престола. С 1711 года к участию в церковном управлении был привлечен Сенат. Такой порядок управления продолжался до 1721 года, когда был учрежден Синод.

С этого времени священно- и церковнослужители Успенского собора стали в полную зависимость от св. Синода. От него исходили распоряжения о церковных службах и церемониях, совершавшихся в Успенском соборе они назначали и смещали причетников и священнослужителей этого собора.

Богоматерь Одигитрия (Двусторонняя икона, на обороте Святой Георгий). Успенский cобор Московского Кремля

1 сентября 1742 г. была учреждена Московская епархия, а 18 марта 1743 года по Высочайшему указу Успенский собор был изъят из епархиального ведомства и подчинен непосредствено св. Синоду; при этом протопоп собора Никифор Иоаннов был назначен асессором в Московскую Синодальную Контору.

Торелли С. «Коронование Екатерины II». 1777 г

Иллюминация на Собороной площади по случаю коронации Александра I.Федор Алексеев

Коронация. Книга Александра II.

Шествие к Успенский Кафедральный собор.Александр II. Коронация

Митрополит молится Александр II. Коронация.В.Тимм

Коронация Портреты царя и Царицы.Александр II. Коронация С 1764 года наступает новый период в способе содержания Успенского собора. В этом году были введены духовные штаты. Была произведена полная секуляризация духовных имуществ. У Успенского собора тоже были отобраны его владения и вотчины.

Вместо отобранных вотчин священнослужителям было назначено жалованье.

Кроме жалования священно- и церковнослужителям была назначена известная сумма и на содержание и самого собора

Коронации императора Александр II в 1856 году в Успенском соборе Московского Кремля. На картине изображен момент коронации, в которой царь венчает его императрица

Анри-Пьер Леон Pharamond Бланшар.Фейерверк

Поскольку штатной суммы было недостаточно чтобы удовлетворять все потребности собора в Успенском соборе появляются новые источники дохода. Прежде всего вводится продажа свечей. Затем появляются "кружечные" деньги: так назывались деньги, которые высыпались из трех кружек, устроенных при раках свв. митрополитов Петра, Ионы и Филиппа.

В 1799 г. ключарям и священникам Успенского собора были официально присвоены греческие названия - пресвитеры, протопресвитер и сакелларии.

Иван Михайлович Снегирёв: Успенский собор (1856)

XIX век

Успенский собор как и вся Москва сильно пострадала во время войны 1812 года. Пожар, начавшийся в Москве 2 сентября в самый день вступления французов в Москву и продолжавшийся до 8 сентября истребил почти три четверти московских зданий. Кремль уцелел от пожара, хотя опасность загореться была настолько велика, что находящийся в нем со своей гвардией Наполеон должен был на время оставить его. Но что пощадил огонь, то не пощадил неприятель.

Вид с южной стороны

Многие ценности были вывезены из Москвы. В распоряжении управляющего московской митрополией преосв. Августина находилось 300 подвод. Вместе с патриаршей ризницей были вывезены и основные святыни Успенского собора: иконы Владимирской Божией Матери, риза Господня, Корсунские кресты и ряд других предметов.

Владимирская и Иверская иконы были направлены во Владимир, а Патриаршая ризница - в Вологду. Однако в Успенском соборе оставалось еще много ценностей.

Появление Архангела Михаила Иисусу Навину, старинной иконы из Успенского собора в Москве

Кроме разграбления собора французы совершили и осквернение его. Так они устроили посреди собора горн, в котором переплавляли ризы с икон и пережигали священные парчевые облачения. Снявши дорогое паникадило они повесили на крюк, на котором оно висело, весы, и взвеишвали на них получавшиеся от плавки слитки золота и серебра. После их ухода на одном из столпов собора была найдена надпись, гласившая, что в Успенском соборе наполеоновскими солдатами было переплавлено всего 325 пудов серебра и 18 пудов золота.

Спас Эммануил с архангелами (ангельский деисус)

Кроме того в соборе было устроены стойла для лошадей. Иконы в большинстве случаев оказались исцарапанными, некоторые - со вбитыми в них гвоздями, так что иконописцам впоследствии пришлось возобновлять 375 икон. Вся стенопись собора, которая была произведена в конце XVIII столетия, была испорчена копотью от костров, с помощью которых неприятель обогревал собор, еще не имевший печей, и летевший из горна изгарью от пережигавшихся парчевых облачений.

Вошедшие в Кремль русские войска (первым вошел полк князя Шаховского) нашли в соборе кучи навоза и гниющих овощей, заколоченные досками царские врата, расцарапанные и лишенные глаз лики образов. Тела митрополитов Ионы и Петра были выброшены из рак.

Спас "Ярое Око". Икона из Успенского собора Московского Кремля

В 1856 г. в соборе устроили отопление. В связи с этим западное крыльцо собора превратили в закрытый тамбур, а во время подготовки к коронации в 1896 г. Николая II сделали новые металлические переплеты и дубовые двери по рисунку известного архитектора К.М. Быковского.

В.Серов

Коронация Николая II 14 мая 1896 года оказалась последней коронацией в Успенском соборе.

В соборе Николая и его супругу Александру Федоровну ждало тронное место, обитое малиновым плюшем; император пожелал короноваться на престоле Михаила Федоровича, основателя династии Романовых, а для супруги выбрал обложенный костью трон, по преданию принадлежавший Ивану III - строителю Успенского собора

.

На Красной Площади в Мае 1896 года, во время коронации Николая II

Саккос. Россия, конец 19 века. Облачение изготовлено к коронации Николая II в 1896 году

Корону государю передал митрополит Палладий в тот момент, когда Николай возложил ее на голову грянули пушки и зазвонили колокола. Коронационные торжества продолжались несколько дней; к сожалению они ознаменовались не только праздниками, но и Ходынской катастрофой.

В конце XIX - начала XX веков была произведена реставрация Успенского собора. .

Икона Святой Троицы. Святая Троица. Тихон Филатьев. Запись 1700 года на левкасе 14 века. Успенский собор

Новая эпоха в жизни памятника началась с революционных событий в Кремле произошедших второго ноября 1917г. Успенский собор, как и некоторые другие кремлевские здания, был поврежден при артобстреле: пострадали центральная, юго-западная и юго-восточная главы

Богоматерь Умиление. 12 век. Новгород. Успенский собор, Кремль

То что повреждения, к счастью, были незначительными, говорит и то, что уже 21 ноября, на день Введения Богоматери, в соборе состоялось поставление в патриархи московского митрополита Тихона. Он стал первым русским патриархом после долгого периода синодального управления церковью (1724-1917). В 1918 г.

Синодик Успенского собора Московского кремля. Рукопись 14-17 вв. Оклад - серебро, позолота. Икона ("Троица") - дерево, левкас, темпера. Содержит имена князей и воевод, погибших в Куликовской битве. 16 век. ГИМ

Успенский собор, как и весь Кремль, был закрыт в связи с размещением в Кремле правительства РСФСР. Последняя служба в храме, прошедшая на Пасху, вдохновила художника П.Д.Корина на замысел картины "Русь уходящая".

Памятники Кремля, в том числе и Успенский собор, стали музеями не сразу после Октябрьской революции, а лишь спустя шесть лет.

В октябре 1922 г. Успенский собор, наряду с другими храмами и монастырями, а также частью иных древнейших памятников Кремля, вошел в состав самостоятельного музейного объединения под наименованием "Управление музеями-соборами Кремля".

Богоматерь Владимирская, Успенский собор Московского кремля. 1-я четверть 15 века

В период конца 10-х начала 20-х годов XX века были произведены реставрации и раскрытия многих древних икон. План реставрации был намечен еще в конце 1917 г., а летом 1918 г. к работе приступила реставрационная мастерская по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи, располагавшаяся до 1921 г. в Кремле, в помещении бывшей Синодальной конторы.

Позже она была переведена в бывший дом Московского археологического общества на Берсеневской набережной, а с 1924 г. преобразована в Центральные государственные реставрационые мастерские.

Спас Златые Власы. Икона 13 века ярославской школы. Спаситель Zlaty Власия (золотые Волосы) / Успенский собор в Москве.

В эти годы были отреставрированы многие древние иконы, составившие гордость и славу отечественной и мировой художественной культуры, их список возглавила знаменитая икона "Богоматерь Владимирская"

После реставрации многие из этих икон были переданы в Исторический музей, а в 1930-м году, после принятия решения об организации в Третьяковской галерее отдела древнерусского искусства, туда передаются из Исторического музея три домонгольские иконы Успенского собора: "Владимирская Богоматерь", "Благовещенье Устюжское" и "Спас Нерукотворный". В Галерее они хранятся и поныне.

Еще ранее (в 1918 г.) была передана Третьяковской галерее и грандиозная по своим размерам икона "Церковь воинствующая" середины XVI века.

Согласно декрету от 26 февраля 1922 г., с апреля того же года начинается изъятие из кремлевских церквей и монастырей, в том числе и из Успенского собора, церковных ценностей, для переадчи их в Гохран и фонд помощи голодающим

Henry Charles Brewer (British 1866 - 1950) ,The Cathedral of the Dormition, Moscow Успенский собор

На протяжении 1930-1940-х гг. из Успенского собора и других памятников Кремля, прежде всего упраздненных, продолжалась выдача предметов, главным образом из драгоценных и цветных металлов, в Госфонд, Рудметаллторг, Антиквариат (только за 1930 г. было сдано 1219 предметов). Иконы, "представлявшие интерес для антирелигиозной работы" (числом 240) передали в Антирелигиозный музей.

Состояние кремлевских памятников, в том числе Успенского собора, оставалось тяжелым. Протекала кровля, а денег на ремонт не поступало, зимой и весной стены покрывались густым инеем, на полу образовывались ледяные наросты, из-за чего приходилось закрывать собор для доступа посетителей. Все это приводило к значительному ухудшению состояния монументальной и станковой живописи.

Сведения о соборах за военный период 1941-1945 гг. более чем скудны. Сообщается об укреплении более 100 икон в мастерских Третьяковской галереи, в том числе из Успенского собора. Вновь и вновь поднимался вопрос о необходимости провести отопление, вентиляцию и электроосвещение в со Лишь в 1946 г. начались систематические работы по укреплению икон и фресок в соборе

.

С середины 50-х гг. ситуация в стране постепенно начинает изменяться к лучшему, что сказывается, в частности, и на отношении к кремлевским памятникам.

. Однако подлинное возрождение соборов Кремля, в том числе и Успенского, и превращение их в настоящие музейные комплексы началось лишь после передачи музеев в ведение Министерства культуры СССР в феврале 1960 г. С 1960-х гг. в Успенском соборе начинают проводится систематические работы по реставрации монументальной и станковой живописи, которые продолжаются до середины 80-х гг.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля.

Одновременно с работами по реставрации живописи с 1962 г. начало осуществляться и комплексное архитектурно-археологическое исследование Успенского собора.

В 1980 г. основной объем ремонтно-реставрационных работ был завершен и собор был открыт на время проведения Олимпиады.

В 1979 г. был торжественно отмечен 500-летний юбилей Успенского собора, хотя сам памятник был еще в лесах и недоступен для посетителей. К юбилею был выпущен альбом и проведена конференция, по материалам которой позже опубликован сборник статей. Наконец, завершающей в XX веке страницей в истории Успенского собора, прошедшего столетний путь реставрации, обретений и утрат, пережившей периоды упадка и возрождения, стало совмещение в нем двух функций - музея и храма.

Начиная с августа 1991 г. в нем возобновились праздничные богослужения, причем достигнутым между Патриархией, Министерством культуры РФ и Музеем соглашением Успенский собор сохраняет статус музея, все в нем остается неприкосновенным, а сотрудники музея и служители церкви совместно прилагают усилия к тому, чтобы Успенский собор - эта подлинная сокровищница культуры жил в веках.

Использованная литература

И.В. Антипов. Древнерусская архитектура второй половины XIII - первой трети XIV в. Каталог памятников. Спб., 2000, стр. 29-33.

Т.С. Борисова. О датировке древнейшей из сохранившихся описей Успенского собора.// Успенский собор Московского кремля. М., 1985, стр. 246-259

В.Г. Брюсова. Композиция "Новозаветной Троицы" в стенописи Успенского собора. // Успенский собор Московского кремля. М., 1985, Стр. 87-99

И.Л. Бусева-Давыдова. Храмы Московского Кремля: святыни и древности. Стр. 13-92.

В.В. Кавельмахер. К вопросу о первоначальном облике Успенского собора Московского Кремля. // Архитектурное наследство, вып. 38, М., 1995, стр. 214-235.

Б.М. Клосс, В.Д. Назаров. Летописные источники XV века о строительстве Московского Успенского собора. // История и реставрация памятников московского Кремля. Государственные музеи Московского Кремля. вып. VI. М., 1989. Стр. 20-42.

В.И. Корецкий Успенский собор как памятник идейно-политической жизни Москвы конца XV - начала XVII века. // Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. VI. М., 1989, с. 64-76

Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. М., 1983, с. 315-317.

С.С. Подъяпольский. К вопросу о своеобразии архитектуры московского Успенского собора. // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. Стр. 24-51.

Т.В. Толстая. Музей "Успенский собор" Московского Кремля. Страницы истории. // Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль". Материалы и исследования. Вып. XIV. Сокровищница России. Страницы исторической биографии музеев Московского Кремля. стр. 196-223.

В.И. Федоров. Успенский собор: исследование и проблемы сохранения памятника. // Успенский собор Московского кремля. М., 1985, стр. 52-68.

Г.Н. Шмелев. Из истории Московского Успенского собора., М., 1908.

А.С. Щенков. Реставрация Успенского собора Московского Кремля в конце XIX - начале XX вв. // Реставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования.

Викимедия

Кремля — это работающий в настоящее время православный храм. Местонахождение: Соборная площадь в Москве. Является главным храмом государства. Это старейшее здание в городе, которое полностью сохранилось.

Успенский собор - это Дом Пресвятой Богородицы. Возведение Успенских храмов на Руси стало традицией и началось в где вместе с построили первый Успенский собор при Киево-Печерском монастыре. Говорят, что сама Пресвятая Богородица передала через Зодчих из Константинополя золото и пообещала жить во вновь построенном храме.

В 1326-1327 годах Иван Калита построил первый каменный собор в Москве, именно на этом месте впоследствии и появился Успенский собор Московского кремля. Ещё перед храмом, построенным Иваном Калитой, на этом месте была другая древнейшая московская церковь (деревянная архитектура XII века).

Успенский собор Московского кремля был главным храмом на Руси в течении целых четырёх веков. В нём венчали на царство престолонаследников, именно в нём оглашали важные государственные акты, избирали патриархов и митрополитов. Было и множество других, не менее важных, церемоний, которые производил именно Успенский собор. Москва вырастила много патриархов и митрополитов, для некоторых Успенский Собор стал ещё и усыпальницей. Их гробницы расположены вдоль стен храма.

Архитектура собора

Архитектором Успенского собора был итальянец Аристотель Фьораванти, которого специально пригласил Иван III. Успенский собор в Кремле возводился в 1475-1479 годах по подобию Успенского собора XII века в одном из городов - Владимире.

Центральный вход в этот старейший храм находится со стороны Соборной площади. Широкая парадная лестница на входе завершается живописным порталом из трёх полукруглых арок. Здесь Архангел Михаил вместе с ангелом будто бы охраняют вход в здание собора. Чуть выше арки - фигуры святых, а над ними изображена Богоматерь с младенцем на руках. Всё это - многоцветные фрески, которые были очень качественно исполнены русскими художниками далёкого семнадцатого века, имена которых так и остались неизвестными.

Внутри собора центральная часть отделена от алтаря пятиярусным иконостасом семнадцатого века (иконостас имеет высоту около шестнадцати метров и покрыт чеканным а выполнен он был примерно в 1652 году живописцами, приглашёнными из Троице-Сергиева монастыря. К сожалению, в 1682 году в соборе случился пожар, из-за которого иконы пострадали, но были успешно обновлены царскими изографами (Кирилл Уланов, Георгий Зиновьев и Тихон Филатьев). На протяжении многих столетий в соборе хранились созданные русскими живописцами иконы. Самая старинная, древняя икона, которая есть в соборе - «Святой Георгий», она находится прямо перед иконостасом.

На собор был совершён налёт французскими войсками года). Из части серебра, которую позднее русские казаки всё же отбили и вернули на родину, была выкована люстра, которая теперь висит в самом центре.

Также древнейшим памятником русского прикладного искусства с Успенском соборе являются его южные входные двери. Они были привезены в столицу из Суздальского собора (их причисляют к началу пятнадцатого века). На них золотом (по чёрному лаку) сделаны около двадцати изображений на библейскую тему.

Собор в настоящее время

После русской революции 1917 года, Успенский собор был превращён в музей. Сотрудники, создавая экспозицию, старались максимально сохранить его интерьеры. А с 1990 года в Успенском соборе были возобновлены богослужения. Таким образом, сейчас Успенский собор Московского кремля выполняет две основных и непосредственно храм.

Говорят, что у каждого города, основанного в древности или в средневековье, есть свое тайное имя. По легенде, его могли знать лишь несколько человек. В тайном имени города был заложен его ДНК. Узнав «пароль» города, враг без труда мог завладеть им.

«Тайное имя»

Согласно древней градостроительной традиции, в начале рождалось тайное имя города, затем находилось соответствующее место, «сердце града», которое символизировало Древо мира. Причем не обязательно, что пуп города должен находиться в «геометрическом» центре будущего города. У города почти как у Кощея: «…смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт».

Интересно, что древние и средневековые градостроители всегда оставляли подсказки. Любовь к ребусам отличала многие профессиональные гильдии. Одни масоны чего стоят. До профанации геральдики в эпоху Просвещения роль этих ребусов выполняли гербы городов. Но это в Европе. В России до XVII века вообще не было традиции зашифровывать суть города, его тайное имя, в гербе либо другом каком-то символе. Например, Георгий Победоносец перекочевал на герб Москвы с печатей великий московских князей, а еще раньше - с печатей Тверского княжества. Отношения к городу это никакого не имела.

«Сердце града»

На Руси отправной точкой для возведения города был храм. Он был осью любого населенного пункта. В Москве эту функцию на протяжении веков выполнял Успенский собор. В свою очередь, согласно византийской традиции, храм должен был быть построен на мощах святого. При этом мощи обычно полагались под алтарем (иногда также с одной из сторон алтаря или у входа в храм). Именно мощи и являли собой «сердце города». Имя святого, по-видимому, и было тем самым «тайным именем». Иными словами, если бы «закладным камнем» Москвы был собор Василия Блаженного, то, и «тайное имя» города было бы «Васильев» или «Васильев-град».

Однако мы не знаем, чьи мощи лежат в основании Успенского собора. Нет ни одного упоминания об этом в летописях. Вероятно, имя святого держалось в тайне.

В конце XII века на месте нынешнего Успенского собора в Кремле стояла деревянная церковь. Сто лет спустя московский князь Даниил Александрович построил на этом месте первый Успенский собор. Однако по неизвестным причинам через 25 лет Иван Калита строит на этом месте новый собор. Интересно, что храм был построен по образцу Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Не совсем ясно почему? Георгиевский собор вряд ли можно назвать шедевром древнерусского зодчества. Значит, было еще что-то?

Перестройка

Храм-образец в Юрьеве-Польском был построен в 1234 году князем Святославом Всеволодовичем на месте на фундаменте белокаменной церкви Георгия, которая была сооружена в 1152 при основании города Юрием Долгоруким. Видимо, этому месту уделялось какое-то повышенное внимание. А строительство такого же храма в Москве, возможно, должна была подчеркнуть какую-то преемственность.

Успенский собор в Москве простоял менее 150 лет, а потом Иван III вдруг решил его перестроить. Формальная причина – ветхость сооружения. Хотя полторы сотни лет для каменного храма не Бог весть какой срок. Храм разобрали, а на его месте в 1472 году началось строительство нового собора. Однако 20 мая 1474 года в Москве произошло землетрясение. Недостроенный собор получил серьезный урон, и Иван принимает решение разобрать остатки и начать строить новый храм. Для строительства приглашаются зодчие из Пскова, но те, по загадочным причинам, категорически отказываются от строительства.

Аристотель Фьораванти

Тогда Иван III, по настоянию своей второй супруги Софьи Палеолог, посылает эмиссаров в Италию, которые должны были привезти в столицу итальянского архитектора и инженера Аристотеля Фьораванти. Кстати, на родине его называли «новым Архимедом». Это выглядит совершенно фантастически, поскольку впервые в истории Руси на строительство православного храма, главного храма Московского государства, приглашается зодчий-католик!

С точки зрения тогдашней традиции – еретик. Почему был приглашен итальянец, который в глаза не видел ни одного православного храма, остается тайной. Может быть, потому, что ни один русский зодчий не захотел иметь дело с этим проектом.

Строительство храма под руководством Аристотеля Фьораванти началось в 1475 году, а закончилось в 1479. Интересно, что в качестве образца был избран Успенский собор во Владимире. Историки объясняют, что Иван III хотел показать преемственность Московского государства от бывшего «стольного града» Владимира. Но это опять выглядит не очень убедительно, поскольку во второй половине XV века былой авторитет Владимира едва ли мог иметь какое-то имиджевое значение.

Возможно, это было связано с Владимирской иконой Божией матери, которую в 1395 года перевезли из владимирского Успенского собора в московский Успенский собор, построенный Иваном Калитой. Однако прямых указаний на это история не сохранила.

Одна из гипотез, почему русские зодчие не взялись за дело, и был приглашен итальянский архитектор, связана с личностью второй жены Иоанн III, византийки Софьи Палеолог. Об это немного подробнее.

Софья и«латинская вера»

Как известно, в жены Ивану III греческую принцессу активно продвигал римский папа Павел II. В 1465 году ее отец, Фома Палеолог, перевез ее с другими своими детьми в Рим. Семья поселилась при дворе папы Сикста IV.

Через несколько дней после их прибытия Фома умер, приняв перед смертью католичество. История не оставила нам сведений о том, что Софья перешла в «латинскую веру», однако вряд ли Палеологи могли оставаться православными, живя при дворе папы Римского. Другими словами, Иван III, скорее всего, посватался католичке. Причем, о том, что Софья перешла перед свадьбой в Православие, не сообщает ни одна летопись. Венчание происходило в ноябре 1472 года. По идее, оно должно было происходить в Успенском соборе. Однако незадолго до этого храм был разобран до фундамента, чтобы начать новое строительство. Это выглядит очень странно, поскольку примерно за год до этого было известно о грядущей свадьбе. Удивительно и то, что венчание произошло в специально построенной возле Успенского собора деревянной церкви, которую снесли сразу же после обряда. Почему не был выбран другой кремлевский собор, остается тайной.

Что же произошло?

Давайте вернемся все же к отказу псковских зодчих восстанавливать, разрушенный Успенский собор. Одна из московских летописей говорит, что псковичи якобы не взялись за работу по причине ее сложности. Однако слабо верится, что русские архитекторы могли отказать Ивану III, человеку довольно резкому, по такому поводу. Причина категорического отказа должна была быть очень весомой. Вероятно, это было связано с какой-то ересью. Ересью, которую мог перенести только католик – Фьораванти. Что же это могло быть?

Успенский собор, построенный итальянским зодчим, не имеет каких-то «крамольных» отклонений от Русской традиции зодчества. Единственное, что могло вызвать категорический отказ – это святые мощи.

Возможно, «закладной» реликвией могли стать мощи неправославного святого. Как известно, Софья привезла в качестве приданного много реликвий, включая православные иконы и библиотеку. Но, вероятно, не обо всех реликвиях мы знаем. Не случайно же папа Павел II так лоббировал этот брак.

Если во время переустройства храма произошла смена мощей, то, согласно русской традиции градостроительства, сменилось «тайное имя», а главное судьба города. Люди, которые хорошо и тонко понимают историю, знают, что именно с Ивана III началась смена ритма России. Тогда еще Великого княжества Московского.

Великолепный архитектурный ансамбль, являющийся памятником российской истории, культуры и архитектуры - это, конечно же, Московский Кремль. Его храмы и соборы вызывают интерес ученых и исследователей со всего мира. Миллионы туристов съезжаются в нашу столицу, чтобы своими глазами увидеть бесценные творения русских зодчих.

Соборная площадь

В центре ансамбля Кремля располагается Соборная площадь. С древности к ней сходились все центральные улицы знаменитого города-крепости. На этой площади проходили торжественные празднования русской столицы - встречи иностранных послов, православные службы, шествия во время венчания и коронации царей.

Величественный и гармоничный ансамбль Соборной площади создавался талантом и трудом русских зодчих, а также итальянских мастеров. Его нынешний облик сформировался в конце XV века. Архангельский и Благовещенский соборы, Успенский собор Московского Кремля, а также другие церкви и храмы, расположенные на этой территории - это величайшие памятники самобытного русского зодчества и истории. Они дали название площади. Она с древности является колыбелью русской культуры и символом могучей русской империи.

Успенский собор Московского Кремля

В течение более чем 500 лет это главный собор России. Он является ее первым и главным престолом, давшим столице ее главную характеристику - Первопрестольная.

Успенский собор Московского Кремля, по задумке его создателей, по размерам должен был превышать Владимирский собор. Но, к сожалению, первая попытка русских строителей окончилась неудачно - почти полностью построенный храм неожиданно рухнул. После этого трагического события Иван III вынужден был обратиться за помощью к специалистам из Италии, которые в то время считались лучшими зодчими Европы.

За возведение храма взялся итальянский архитектор Аристотель Фиорованти, прибывший в Москву в 1475 году. Именно ему и принадлежит это великое творение, дошедшее до нас и сыгравшее неоценимую роль в дальнейшем развитии великой русской архитектуры. Строительство нового собора было завершено в 1479 году. Русские православные стали называть его "Свято-Успенский собор".

В 1955 году храм стал музеем, а в 1960 года он перешел в ведение Министерства культуры страны. С 1990 года после благословения Великого Патриарха в соборе стали совершать богослужения.

Особенности архитектуры

Московский Успенский собор, высота которого достигает 45 метров (вместе с крестом) представляет собой четырехугольник. Его стены выполнены из белого камня, своды - из кирпича. Четыре колонны диаметром более двух метров удерживают свод.

Итальянский архитектор Фиорованти был плохо знаком с конструкцией древнерусских храмов, строившихся по крестово-купольной системе, потому строение получилось особенным. Внешне Успенский собор Кремля выдержан в традициях русского церковного зодчества, но конструктивно он построен иначе. Внутри строения различие становится очевидным - больше ни в одном храме России нет такого огромного пространства. Своды храма равновысотные, которых до этого русские мастера возводить не могли. Венчают строение пять куполов, которые символизируют Иисуса Христа с четырьмя апостолами.

Южный вход венчает икона Божьей Матери Владимирской.

Роль собора в жизни страны

Успенский кафедральный собор с момента своего появления на московской земле стал центром идейно-политической жизни не только города, но и всей России. После его освящения, через несколько лет, он стал постоянным и единственным местом коронации русских правителей. Здесь же происходило и рукоположение российских митрополитов.

Московский Успенский собор - место захоронения патриархов и митрополитов. Здесь покоятся великие и заслуженные люди России.

Иконостас

Успенский собор Московского Кремля, фото которого вы можете посмотреть в нашей статье, имеет уникальный иконостас, состоящий из 69 работ великих русских мастеров. Все они иллюстрируют историю человечества по Библии. В Верхнем ряду находится ветхозаветный период, который предшествовал воплощению Христа. Следующий ряд - пророческий. В нем находятся изображения пророков перед Богоматерью. В третьем ряду находятся иконы, которые освещают главные события из жизни Христа.

Дальнейшая судьба собора

Во время Отечественной войны 1812 года французские солдаты вели себя варварски. Они превратили Успенский собор Московского Кремля в конюшню. В кремлевских соборах они грабили и рушили все, что попадалось под руку. По подсчетам ученых, они вывезли из России более 280 кг золота и 5000 кг серебра.

В советское время служба в храмах Кремля была запрещена. Лишь в 1990 году они вновь стали принадлежать Русской Православной церкви. Сейчас соборы Московского Кремля являются музеями, в большие церковные праздники здесь проходят богослужения. Интересно, что перед новой службой соборы освящаются заново.

Успенский собор Московского Кремля, фото которого часто используется как визитная карточка столицы, не единственный на Соборной площади. Здесь есть не менее прекрасные храмы, достойные вашего внимания.

Благовещенский собор

Храм построен в 1489 году зодчими из Пскова. Расположен он на юго-западе Соборной площади. Был построен как домовая церковь московского князя, где проводились крещения детей и бракосочетания. Храм построен в лучших традициях русского, а точнее, московского зодчества, с некоторыми деталями, заимствованными из псковской архитектуры. Два входа ведут в собор с площади. Здесь сохранился древнейший в нашей стране пятиярусный иконостас. В храме собраны иконы, относящиеся к XIV-XVI векам, среди которых бесценные работы Андрея Рублева, Прохора Горобца, Феофана Грека.

Архангельский собор

Строительство этого храма началось при Иване III и было завершено при князе Василии Ивановиче (1505-1509 гг.). Сооружение является работой архитектора Алевиза Нового и снаружи выполнено в традициях русского зодчества. Однако его отличает очень богатая внутренняя отделка, носящая элементы итальянского Возрождения.

По размерам этот храм значительно меньше, чем Успенский собор Московского Кремля. Он увенчан пятью главами, которые несколько смещены на восток. Центральный купол позолочен, остальные покрашены серебряной краской.

Этот храм до конца XVII века являлся усыпальницей московских правителей. Здесь находятся 54 захоронения, в которых покоятся останки Алексея Михайловича, Ивана Грозного, Ивана Калиты и многих других.

Собор Василия Блаженного

Его строительство началось в 1555 году, в честь Покрова Богородицы. Согласно летописям, авторами этого удивительного сооружения были русские зодчие Барма и Постник. Вокруг центральной церкви группируются еще восемь не похожих одна на другую церквей. Все они, несмотря на явные отличия, выполнены по единому художественному замыслу и отлично гармонируют, дополняя друг друга. В 1558 году к собору добавили десятую церковь - святого Василия. Так десятиглавый храм получил свое нынешнее название.

В 1812 году его постигла печальная участь всех кремлевских храмов. Французы варварски его разграбили. Они планировали взорвать святыню, но, к счастью не успели. Через сто лет (1918 г) собор был разграблен еще раз, а его последнего настоятеля Иоанна Восторгова расстреляли. С 1923 года часть собора стала музеем, колокола были сняты и переплавлены. Сегодня в обновленном и отреставрированном соборе проводятся службы в честь Покрова Богородицы.

Собор Двенадцати апостолов

В 1656 году на территории Московского Кремля появился новый собор, авторами которого стали прекрасные русские мастера А. Константинов и Б. Огурцов. Он был построен на месте старого храма. Кровля и кресты храма покрывались медными листами и позолотой. В 1680 году собор был перестроен и получил название, которое мы знаем сегодня. В 1929 году из разрушенного Вознесенского собора сюда перевезли уникальный иконостас XVII века.

Мы не смогли рассказать вам обо всех соборах и церквях Московского Кремля, поэтому если у вас появится возможность побывать в Москве, не упустите ее - посетите эти великолепные соборы. Уверены, что вы получите массу ярких впечатлений.

Описание:История

Первое каменное здание Успенского собора Московского Кремля было заложено 4 августа 1326 г. первым московским митрополитом святителем Петром и князем Иоанном Калитой. По данным раскопок, новый собор — первый каменный храм Москвы — был построен на месте существовашего ранее деревянного храма. Толчком к строительству послужило обретение Москвой статуса первопрестольного города.

В конце XV в. великий князь Иван III, объединивший под властью Москвы все русские княжества, начал создание своей новой резиденции с перестройки Успенского собора. Храм разобран в 1472 г. до самого основания, при этом были обретены мощи свт. Петра. Псковские мастера Кривцов и Мышкин возвели новый собор, однако он рухнул. Тогда Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, под руководством которого и было построено (1475-1479) здание, и поныне украшающее Московский Кремль. Фиораванти было поручено взять за образец Владимирский Успенский собор — тем самым подчеркивалась преемственность Москвы по отношению к одному из древних центров Святой Руси.

В августе 1479 г. митрополит Геронтий совершил освящение храма. Мощи святителя Петра, находившиеся во время строительства в церкви святого Иоанна Богослова, были перенесены в собор.

Успенский собор представляет собойшестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный храм. Построен из белого камня в сочетании с кирпичом: из кирпича выложены своды, барабаны, восточная стена над алтарными апсидами, скрытые алтарной преградой восточные квадратные столпы; остальные — круглые — столпы также выполнены из кирпича, но облицованы белым камнем.

Первоначальные росписи собора были выполнены в период с 1481 по 1515 г. В росписи принимал участие иконописец Дионисий. В 1642-1643 гг. собор был расписан заново группой из 150 художников во главе с царскими изографами Иваном и Борисом Паисеиными и Сидором Поспеевым, но также сохранились фрагменты первоначальных росписей, являющиеся древнейшим дошедшим до нас образцом фресковой живописи на территории Кремля. Иконостас создан в 1653 г. по заказу Патриарха Никона. Собрание икон XI-XVII вв. в Успенском соборе является одним из самых богатых в мире. Большинство их было написано в Москве для соборов XIV и XV вв., другие были привезены в Москву из древних городов в период собирания русских земель.

Древнейший памятник прикладного искусства в соборе — его южные двери (привезены в Москву из суздальского собора, относятся к началу XV в.); на них золотом по черному лаку написаны 20 изображений на библейские темы.

С 1326 г., когда в храме был погребен свт. Петр, и до 1700 г. собор служил усыпальницей Предстоятелей Русской Церкви — митрополитов и патриархов. Всего в соборе 19 гробниц, расположенных вдоль стен собора.

В 1547 г. здесь было впервые совершено венчание на царство Ивана IV. В здании собора проходил Земский собор 1613 г., на котором царем был избран Михаил Федорович Романов. После перенесения столицы в Санкт-Петербург собор продолжал быть местом коронации всех российских императоров, начиная с Петра II.

Во время Отечественной войны 1812 г. Успенский собор был разграблен наполеоновскими войсками.

Собор получил незначительные повреждения при артобстреле Кремля в ноябре 1917 г. и в следующем году был полностью восстановлен. В 1918 г. здесь состоялось поставление в патриархи московского митрополита Тихона. В том же году Успенский собор был закрыт в связи с размещением в Кремле правительства РСФСР. Последняя служба здесь прошла на Пасху 1918 г.

В 1922 г. Успенский собор был превращен в музей. Благодаря постоянным реставрационным работам к середине 50-х годов ХХ в. практически все иконы и росписи были раскрыты из-под поздних записей, и с 1954 г. Успенский собор открывают для поситетелей. Реставрационные работы продолжались, что потребовало временного закрытия собора, и окончательное завершение экспозиция получила в 1995 г.

Богослужения в соборе были возобновлены в 1990 г. Богослужения проводятся по большим церковным праздникам, вход — только по пригласительным билетам.

Для осмотра собор доступен всем желающим каждый день, кроме четверга, с 10.00 до 17.00.

Престолы

Главный престол освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы, приделы — в честь вмч. Димитрия Солунского, Похвалы Пресвятой Богородицы, свв. первоверховных апп. Петра и Павла.

Святыни храма

Двусторонняя икона Божией Матери «Одигитрия» и «Святой Георгий», «Спас Ярое око», «Троица», два списка Владимирской иконы Божией Матери, храмовый образ «Успение», «Предста Царица», «Апостолы Петр и Павел», «Митрополит Петр в житии» и др. Мощи святителей Петра, Ионы, Филиппа и Ермогена, посох святителя Петра.

Страна: Россия Город: Москва Адрес: 101000, Москва, Кремль, Соборная площадь Web-сайт: